豆田町と隈町は、ともに戦国末期に城下町として開かれたのが始まりだとされています。文禄三年(1594)、豊後日田・玖珠二万石の

蔵入地代官を務めた秀吉配下の武将・宮城豊盛が日隈山(現 亀山公園)に城を築き、その対岸に開いた城下町が隈町の起源でした。

慶長元年(1596)には、後に豊後佐伯藩の初代藩主となる毛利高政によって、現在の町割りの原型が造られたといい、当時は現在の

中本町、隈1・2丁目を二重の堀と土塁で囲み、一方の豆田町は 慶長六年(1601)に小川壱岐守光氏が丸山城と称して月隈山に築城した

際に、城の東側に十二町村より商家を移して町が開かれたとされます。

元和二年(1616)、譜代の石川忠総が美濃大垣から入封して、丸山城を改築して永山城と改め、城下町を花月川の対岸にして豆田町

に改名しました。

石川氏の入封するまでは、隈町が日田の中心地でしたが、永山城に居を構えてから豆田町に中心は移っていきました。石川氏が寛永

十年(1633)に下総佐倉藩へ移封されると、日田は中津藩の預かりとなります。寛永十六年(1639)、日田は天領(幕府直轄地)に組み入れ

られ、永山城が廃されて麓に日田陣屋(日田代官所)がおかれます。

その後、一旦は日田藩 松平領となりますが、すぐに再び天領となり、宝暦九年(1759)には九州の天領を統括する西国筋郡代がおかれて、

日田は九州の政治経済の中心地となります。これにより、九州各地から日田に向う街道は「日田街道」とよばれるようになり、幕府役人

や代官所を訪れる者の往来が多く、江戸期を通して日田陣屋町は大いに繁栄しました。

全国の天領で「郡代」がおかれたのは、飛騨高山、美濃、日田の3ヶ所のみで、いかに日田が九州の拠点として重要視されていたかが

分かります。

”夕食がすすむうちに みなもが暗くなり遠い山が見えた。やがて画面の家灯りがあざやかになって

なるほど 日田をふるさとにもつひとがこのまちを誇ったりする気持ちがわかってきた。”

(司馬遼太郎書) 街道を行く「八」豊後日田街道より)

"山あいに、思いがけない都あり”〜(日田町歩きマップ)

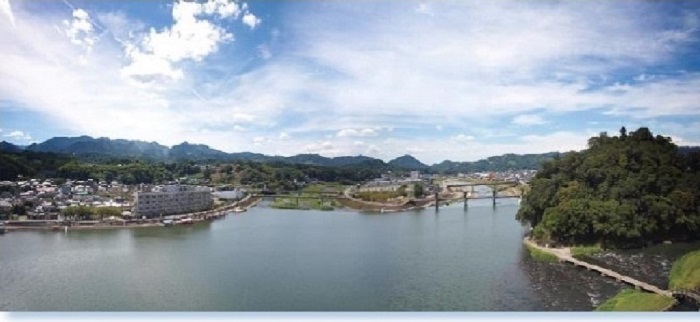

日田市は、大分県でも福岡県と接しており、古くから山紫水明の里「水郷ひた」として知られています。

「水郷」は、「すいきょう」と濁らず、それほど水も山も人情も清らかといわれています。その水郷のシンボルが三隈(みくま)川、日田市の市章

(昭和16年制定)もこの川を図案化したもので、平成17年3月に日田市、前津江村、中津江村、上津江村、大山町及び天瀬町の1市2町3村が合併した

ことにより上流域まで範囲が広がり、日田盆地の中央を東から西に走り、筑後の沃野をうるおしながら遠く有明海にそそいでいます。

隈(くま)地区の旅館街裏の三隈川に浮かぶ遊舟(屋形船)は夏の風物詩で、遊舟からは、400年の伝統を持つ鵜飼(大分県無形民俗文化財)を見物する

ことができます。

豆田町

咸宜園

祇園祭

日田市の基幹産業は、林業、木工業です。その昔より三隈川が木材の運搬手段としてもなくてはならないものでした。山から伐り出した日田杉を、筏に

組んで下流域に運んだのです。日田の産業の発展は、まさに川とともにあったといえるでしょう。

大山川上流には下筌ダム、松原ダムがあり、大洪水の発生を防止するとともに、発電、灌漑、上水、工業用水を確保しています。昭和30年頃には夜明地区

にダムができ、上流は約7kmに及ぶダム湖になり、今では筏にかわり、市民や高校生のボート部が練習場として利用しており、時の流れを感じるところです。

また、日田は江戸時代に天領であったため、代官や掛屋(御用商人)らによって江戸や上方、長崎の文化がもたらされ、天領という

比較的自由な空気の中で独特の商人文化を築き上げた町で当時の町並みや建物、文化財が今も残っています。水郷によみがえる、天領日田の町並み」を

テーマに官民一体となって、この歴史的遺産の保存、活用に取り組んでいます。